Bischofskonferenz beschließt Änderung des Arbeitsrechts der katholischen Kirche

Kaum Bewegung

Die Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands (VDD) hat am 27. April Änderungen der „Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse“ beschlossen. Das bisherige Arbeitsrecht der katholischen Kirche sei den Beschäftigten und der Öffentlichkeit „so nicht mehr zu vermitteln“, begründete der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, den Schritt. Die Kirchenspitze hat also selbst gemerkt, dass der vordemokratische und altertümliche Umgang mit Beschäftigtenrechten nicht mehr zeitgemäß ist. Nur: Wirklich etwas ändern will sie daran nicht.

Individuelles Arbeitsrecht

Erst kürzlich hat die Caritas im oberbayerischen Holzkirchen eine lesbische Hortleiterin zu einem Aufhebungsvertrag gedrängt, weil diese eine Lebenspartnerschaft mit ihrer Freundin schließen will. Auch künftig sind solche Fälle nicht ausgeschlossen. Es gibt zwar „keine Kündigungsautomatismen“, wie die Bischöfe in ihrer Pressemitteilung betonen. Unter bestimmten Umständen können Beschäftigte bei einer gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft oder einer erneuten standesamtlichen Heirat aber weiterhin entlassen werden, nämlich „wenn diese Handlung nach den konkreten Umständen objektiv geeignet ist, ein erhebliches Ärgernis in der Dienstgemeinschaft oder im beruflichen Wirkungskreis zu erregen und die Glaubwürdigkeit der Kirche zu beeinträchtigen“. Wer entscheidet, ob das der Fall ist? Die Kirche selbst natürlich.

Es bleibt also eine Unsicherheit. Und für katholische Beschäftigte mit „besonderen Aufgaben“, die zum Beispiel „pastoral, katechetisch, aufgrund einer Missio canonica oder einer besonderen bischöflichen Beauftragung tätig sind“, ändert sich nichts. Bei ihnen kann in solchen Fällen von einer Kündigung nur „ausnahmsweise abgesehen werden“.

Damit tangieren die Loyalitätsverpflichtungen in der katholischen Kirche nach wie vor Grundrechte von Beschäftigten (Gleichheitsgrundsatz Art.3 GG, Schutz von Ehe und Familie Art.6 GG, Berufsfreiheit Art.12 GG). Das darf nicht sein. Niemand spricht den Kirchen ihre Regelungsbefugnis im sogenannten Verkündungsbereich ab, etwa bei Pastoren und Diakonen. Doch das bedeutet nicht, dass sie die Arbeitsverhältnisse und Art der Interessenvertretung der mehr als eine Million Beschäftigten in kirchlichen Betrieben nach Gutdünken bestimmen können. Grundrechte gelten für alle – auch für die Beschäftigten der Kirche.

Für ver.di ist daher klar: Eine besondere Loyalitätsverpflichtung darf es für kirchliche Arbeitnehmer/innen nicht geben. Die üblichen gesetzlichen Regelungen reichen aus.

Solche besonderen Verpflichtungen sind gesellschaftlich höchst umstritten. Zu Recht: Sie passen nicht in eine vielfältige und weltanschaulich geprägte Gesellschaft. Die besonderen Loyalitätsanforderungen werden im Übrigen dazu führen, dass katholische wie evangelische Unternehmen Probleme haben werden, ihren Fachkräftebedarf zu decken. Qualitätsverluste sind absehbar.

Kollektives Arbeitsrecht

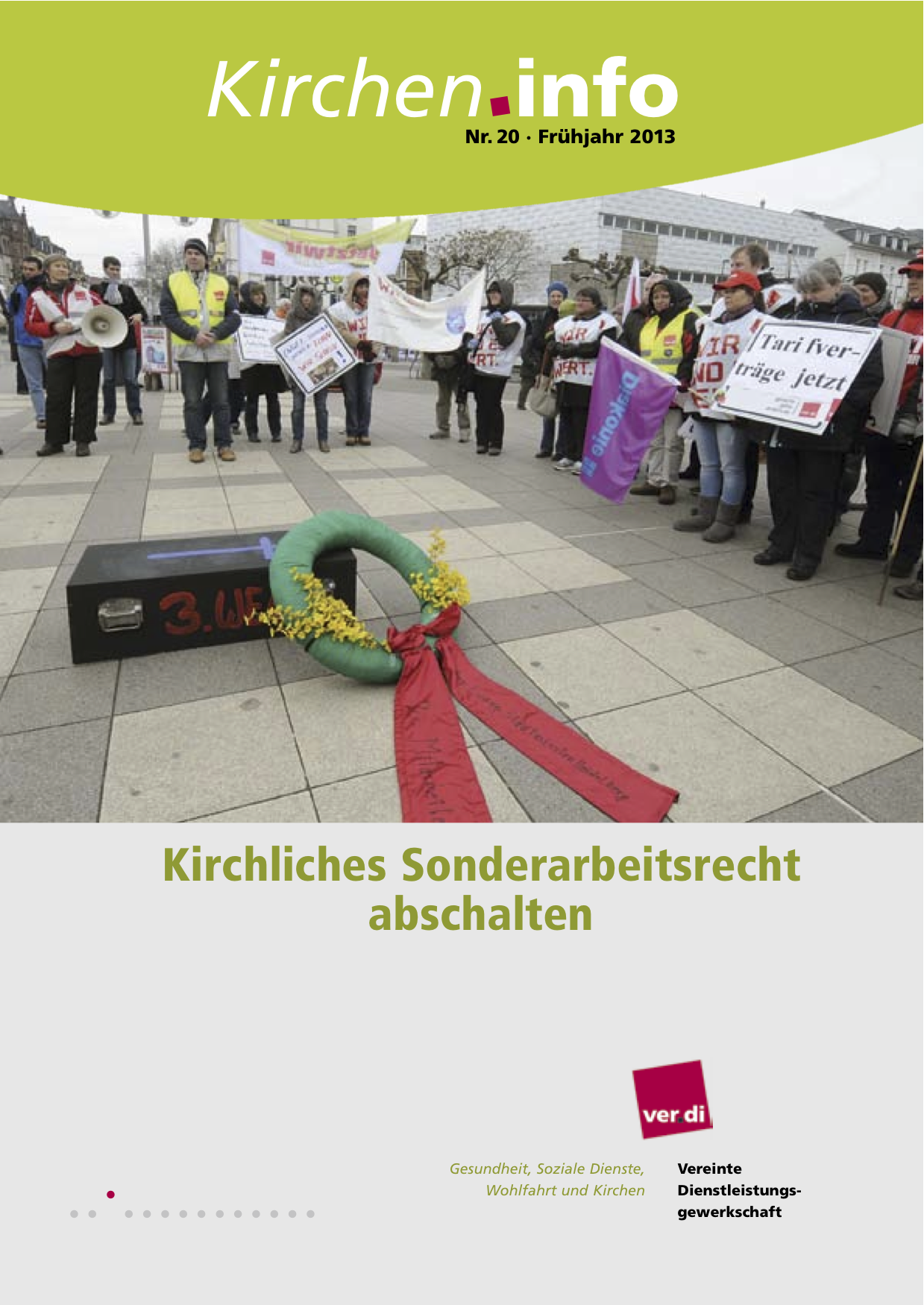

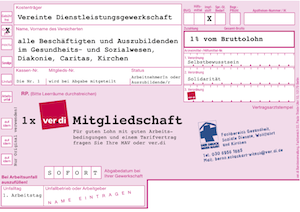

Im individuellen Arbeitsrecht sind die Fortschritte gering, im kollektiven Arbeitsrecht nicht existent. Die Bischofskonferenz versucht lediglich, den „Dritten Weg“ kircheninterner Lohnfindung zu retten, indem sie eine Pseudo-Beteiligung der Gewerkschaften ermöglicht. Zudem erhalten Gewerkschaftsvertreter ein Zugangsrecht zu kirchlichen Einrichtungen. Diese müssen aber „das verfassungsrechtliche Selbstbestimmungsrecht der Kirchen zur Gestaltung der sozialen Ordnung ihres Dienstes achten und die Eigenart des kirchlichen Dienstes respektieren“. Was darunter zu verstehen ist, bestimmen wiederum die Kirchen selbst.

Mit anderen Worten: Ein Gewerkschaftsvertreter, der in einer kirchlichen Einrichtung tätig werden will, muss nicht nur eine ausgesprochene „Beißhemmung“ haben, sondern für seine Tätigkeit auch noch einen „Maulkorb“ anlegen. Dermaßen „weichgespülte“ Gewerkschafter dürfen dann in der Einrichtung oder einer arbeitsrechtlichen Kommission tätig werden. Das läuft auf eine rein körperliche Anwesenheit ohne nennenswerten Einfluss hinaus.

Diese rein kosmetischen Änderungen am kollektiven Arbeitsrecht bestärken ver.di in ihrer Haltung: Der „Dritte Weg“ und das besondere Arbeitsrecht der Kirchen gehören als solches abgeschafft. Arbeitnehmer/innen in kirchlichen Einrichtungen sind abhängig Beschäftigte, für die dasselbe Arbeits-und Tarifrecht zu gelten hat wie anderswo auch.

Anders als von den Bischöfen behauptet, gehört die Regelung von Arbeitsverhältnissen nicht zu den eigenen Angelegenheiten im Rahmen des Selbstverwaltungs- und Selbstordnungsrechts nach Art.140 Grundgesetz. Auch wenn dies juristisch eine Minderheitenposition ist – unter den Kirchenbeschäftigten und ihren Interessenvertretungen wünscht sich die große Mehrheit eine Abschaffung des kirchlichen Sonderwegs.

Das Bundesarbeitsgericht hat in seiner Entscheidung zum Streikrecht am 20. November 2012 festgestellt, dass der Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit auch in Diakonie und Caritas besteht. Kirchliche Unternehmen bedienen sich des privatrechtlichen Instruments des Arbeitsvertrages mit all seinen Vorteilen, sie verhalten sich am Markt wie alle anderen Marktteilnehmer. Vor diesem Hintergrund ist es nicht nachvollziehbar, warum Tarifverträge nicht auch in der katholischen Kirche und ihrer Caritas sinnvoll sein sollten. Tarifverträge berühren in keinster Weise das religiöse Selbstbestimmungsrecht der katholischen Kirche.

Die grundgesetzlich verbriefte Koalitionsfreiheit gilt für alle abhängig Beschäftigten. Dazu gehört das Streikrecht. Eine Unterwerfung unter kirchliches Sonderrecht und eine Preisgabe des Streikrechts kann es mit freien Gewerkschaften nicht geben. ver.di wird weiter für die grundlegenden Rechte kirchlicher Beschäftigter streiten – vor dem Bundesverfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ebenso wie in den Betrieben und in der Öffentlichkeit.

| Anhang | Größe |

|---|---|

| 2015-072-Aenderung-des-Kirchlichen-Arbeitsrechts.pdf | 110.28 KB |

Arbeitsrechtliche Kommissionen abschalten

Arbeitsrechtliche Kommissionen abschalten