Kein großer Wurf zum kirchlichen Arbeitsrecht

EKD-Denkschrift zur Arbeitswelt

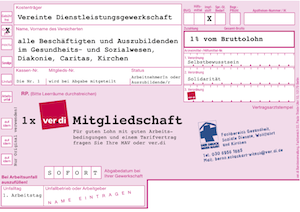

Die Evangelische Kirche Deutschlands (EKD) hat in ihrer am 28. April vorgestellten Denkschrift „Solidarität und Selbstbestimmung im Wandel der Arbeitswelt“ die Rolle der Gewerkschaften als „Akteure für eine menschengerechte Arbeitswelt“ gewürdigt. „Mitarbeit in den Gewerkschaften ist für christliche Arbeitnehmer wesentlicher Ausdruck ihres Berufsethos“, schreiben die Autoren. Das ist gut. Auch der Kritik an wachsender sozialer Ungleichheit und vielen anderen Aussagen kann man uneingeschränkt zustimmen. Doch in Fragen des kirchlichen Arbeitsrechts ist das 144-Seiten-Papier kein großer Wurf.

Der Text beschreibt die radikale Veränderung personennaher Dienstleistungen: „Ehemals weitgehend einheitliche Refinanzierungs- und Tarifregelungen werden politisch zugunsten wettbewerblicher Konkurrenz über die (Lohn-)Kosten ausgehöhlt.“ Dadurch gerate der „Dritte Weg“ kircheninterner Lohnfindung „unter erheblichen Rechtfertigungsdruck“.

Zu Recht. Denn diakonische Einrichtungen übernehmen längst nicht mehr automatisch die Vereinbarungen aus dem Flächentarif des öffentlichen Dienstes. Im Gegenteil. Willkürliche Lohnsenkungen, Ausgliederungen und prekäre Arbeit sind an der Tagesordnung. Die kirchlichen Träger verhalten sich vielfach wie profitorientierte Unternehmen. Vor diesem Hintergrund gibt es keinerlei Rechtfertigung mehr für Sonderwege in Sachen Arbeitsrecht – so es sie je gab.

Doch vor dieser Schlussfolgerung schreckt die „Kammer für soziale Ordnung“ der EKD, die die Denkschrift erstellt hat, zurück. Sie hält zwar einen „allgemein verbindlich geregelten Flächentarifvertrag Soziale Dienste“ für „eine wichtige Option“. Doch wie soll dieser erreicht werden, wenn sich Kirche und Diakonie regulären Tarifverhandlungen vielerorts immer noch verweigern?

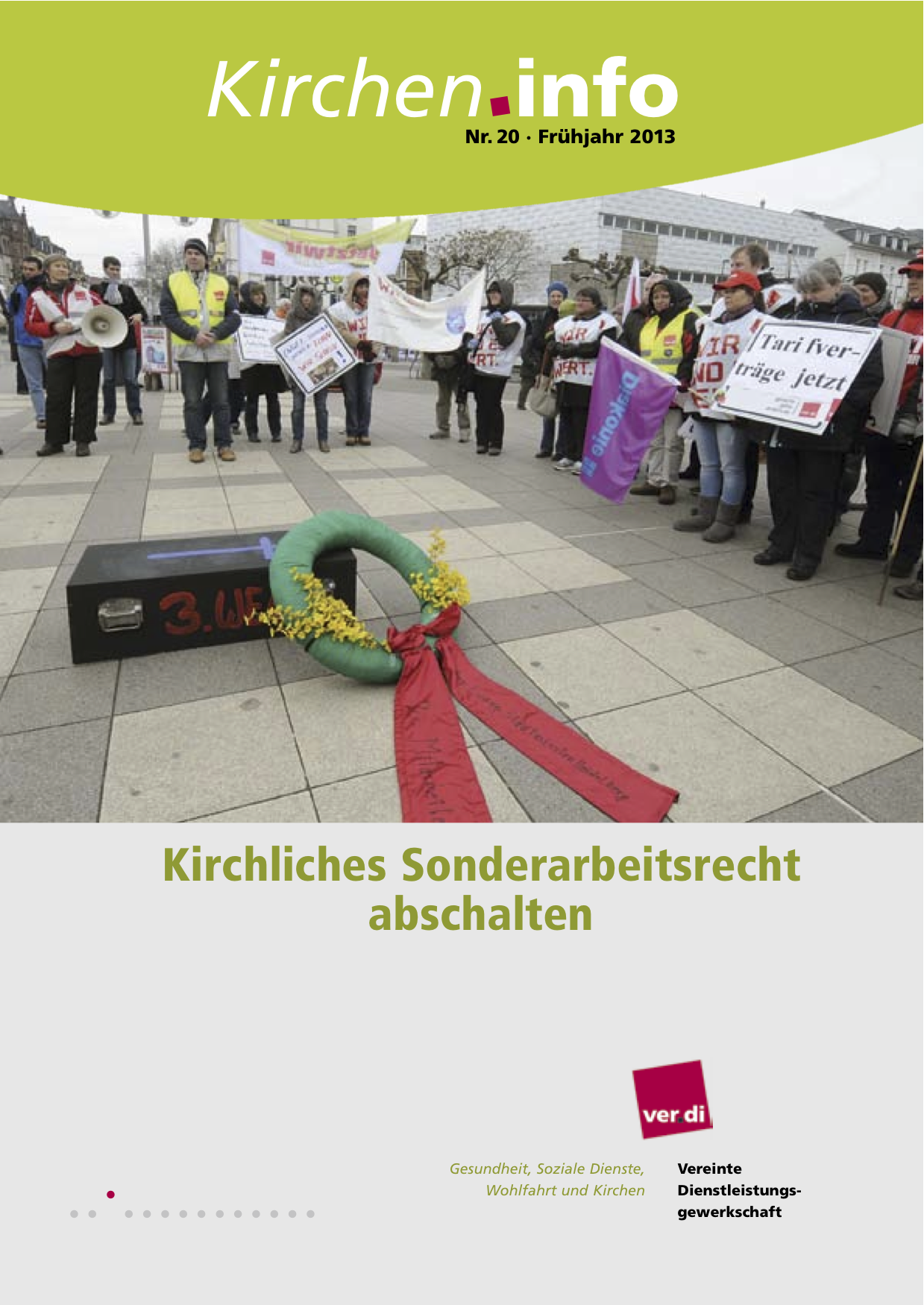

Seit dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom November 2012 geht es nach Ansicht der Autoren darum, „die Gewerkschaften als kollektive Interessenvertreter in Konfliktregelungen im Dritten Weg zu integrieren“. ver.di hat andere Ziele: Weg vom „Dritten Weg“ hin zu ordentlichen Tarifverhandlungen – inklusive des Streikrechts.

Zu diesem heißt es immerhin, es sei „sozialethisch (…) von hoher Dignität, da es die strukturell Schwächeren im Konflikt schützt“. Doch für die Kirche gilt das offenbar nicht. Hier sollen Arbeitsniederlegungen weiterhin ausgeschlossen bleiben, gegebenenfalls „funktional ersetzt“ durch eine verbindliche Schlichtung. ver.di beharrt hingegen darauf: Das Streikrecht ist ein Grund- und Menschenrecht, das niemandem vorenthalten werden darf. Es steht selbstverständlich auch den Beschäftigten von Kirche, Diakonie und Caritas zu.

Gleiches gilt für die Mitbestimmung in Betrieben und Unternehmen. Diese lobt die EKD zwar in höchsten Tönen als Ausdruck einer „Kultur der Sozialpartnerschaft“. Doch sie verliert kein Wort darüber, dass das Betriebsverfassungsgesetz ebenso wie die Unternehmensmitbestimmung in kirchlichen Einrichtungen keine Anwendung findet. Auch das muss sich ändern, um die Beteiligungsrechte von Kirchenbeschäftigten zu stärken.

Fazit: Es ist noch viel Luft nach oben. Wenn die EKD ihre eigenen Aussagen ernst meint, muss sie im kirchlichen Arbeitsrecht auf einen anderen Weg finden – und zwar auf den Zweiten, mit Tarifautonomie, Betriebsverfassung und ohne Diskriminierung.

Berno Schuckart-Witsch

Arbeitsrechtliche Kommissionen abschalten

Arbeitsrechtliche Kommissionen abschalten