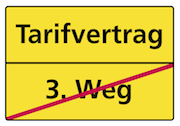

Tarifvertrag bedeutet Konsens

Unter der Überschrift „Jesus hat nie Exklusivität gepredigt“ hat der Präsident des Deutschen Caritasverbandes, Peter Neher*, der Süddeutschen Zeitung am 2. Dezember 2013 ein Interview „über schwindendes Vertrauen, die Krise und den Reichtum der katholischen Kirche“ gegeben. ver.di dokumentiert im Folgenden einige Passagen zum kirchlichen Arbeitsrecht und nimmt dazu Stellung.

Auszüge aus dem Interview:

(...)

"Neher: ver.di bekämpft insgesamt den sogenannten Dritten Weg der Kirchen, bei dem gemeinsam Löhne und Arbeitsbedingungen ausgehandelt werden. Die Gewerkschaft hält ihr Konfliktmodell für den besseren Weg – ich erlebe aber in der Gesellschaft einen hohen Bedarf an konsensualen Lösungen, denken Sie nur an den Streit um das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21. Von daher halte ich es auch für gesellschaftlich wichtig, dass dieser Dritte Weg erhalten bleibt."

Richtig ist: Der Weg des Tarifvertrags ist kein Konfliktmodell. Vertrag kommt von „vertragen“. Im sogenannten Zweiten Weg – dem Tarifvertragssystem – werden die Rechte und Pflichten sowie die Arbeitsbedingungen zwischen Arbeitgeber und vielen Arbeitnehmer/innen in einem „Gesamtarbeitsvertrag“ geregelt. Erst mit diesem System ist das strukturelle Ungleichgewicht zwischen mächtigen Arbeitgebern und einzelnen Arbeitnehmer/innen beseitigt worden. Arbeitnehmer/innen und Arbeitgeber verhandeln dabei „auf Augenhöhe“ miteinander, wobei auf Seite der Arbeitnehmer/innen auch externe Fachleute mit hohen Fachkenntnissen über Wirtschaftssituation der Branche, Arbeitsvertragsrecht und anderen notwendigen Kenntnissen beteiligt sind. Der von der Gewerkschaft favorisierte Weg ist auch von der Katholischen Soziallehre gefordert (z.B. in „Mater et magistra“, 97) und wäre auch von den Vermögensverwaltern der Katholischen Kirche zwingend einzuhalten (c. 1286 CIC). Der Tarifvertrag ist eine konsensuale Lösung. Nur in einem sehr geringen Umfang muss vor dem Vertragsabschluss eine Blockadehaltung der Arbeitgeber durch Arbeitskampfmaßnahmen aufgebrochen werden. Ein Streik ist – zumal in Deutschland – immer nur als „ultima ratio“ möglich. Streik ist kein Selbstzweck. Gewerkschaften streiken nicht „aus Jux und Dollerei“, oder weil es so schön ist, Streikgelder zu bezahlen. Auch Gewerkschaften ist „das Schwert an der Wand“, auf das man zeigen kann, wichtiger als „das Schwert in der Hand“. Warum die Caritas ihren Arbeitnehmer/innen diese letzte Möglichkeit nicht zugestehen will, erschließt sich nicht. Der herablassende Blick auf das "Konfliktmodell" der Gewerkschaften im Gegensatz zu den "konsensualen Lösungen" des „Dritten Weges“ wirkt bitter auf uns katholische Gewerkschafter/innen, die wissen, dass auch der Tarifstreik in den Konsens des Tarifvertrages mündet – und der „Dritte Weg“ auch nach Feststellungen seiner Verfechter nur funktioniert, weil die Tarifdurchsetzung an die Tarifparteien gewissermaßen vorgelagert bzw. outgesourct sind.

"Süddeutsche Zeitung: Was haben die Arbeitnehmer davon?

Neher: Gerade im Bereich der Pflege liegen unsere Tarife um bis zu 20 Prozent höher als jene, die von den Gewerkschaften mit den Arbeitgebern ausgehandelt werden. Der Caritas-Tarif ist einer der höchsten im Sozialbereich. Wir sind inzwischen der einzige Träger im Wohlfahrtsbereich, der noch ein bundeseinheitliches Arbeitsrecht hat. Unser Konsensmodell sorgt für hohe Verbindlichkeit, für hohe Stabilität und für gute Löhne. Das bringt uns inzwischen einige Probleme: Viele Kostenträger klagen inzwischen über die teure Caritas."

Richtig ist: Uns sind keine Tariftabellen in den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes bekannt, die keine Tarifverträge von Gewerkschaften als direktes und unmittelbares Vorbild hätten. Wie sollen da die Caritas-Tarife höher sein als diejenigen, die man Eins zu Eins (!) kopiert hat – und vielfach nicht einmal erreicht? Auch hinkende Tarifvergleiche – wir verweisen auf das letzte Kircheninfo – belegen nicht, dass die Caritas besser bezahlt. Darüber hinaus breitet sich auch bei der Caritas das Bestreben aus, vom bisherigen „Referenztarifvertrag TVöD nach unten abzuweichen“. Besonders die „Leichtlohngruppen“ und die ungelernten Pflegekräfte sollen durch Gehaltsabsenkungen von bis zu 500 Euro monatlich „noch günstiger“ werden (siehe AK Info vom 05.12.2013 ).

Ein bundeseinheitliches Tarifrecht existiert offensichtlich nicht. Wie erklärt sich sonst die Meldung "30.000 Caritas-Mitarbeiter erhalten bis zu 14 Prozent weniger Geld als West-Kollegen" auf den Seiten der Mitarbeiterseite der Arbeitsrechtlichen Kommission ?

"Süddeutsche Zeitung: Das rechtfertigt das Streikverbot?

Neher: Der Arbeitgeber darf ja auch nicht aussperren. Das Streikrecht ist ein hohes Gut, aber kein Grundrecht wie die Menschenwürde, sonst müssten auch die Beamten streiken können. Da tragen die Gewerkschaften manchmal ein bisschen dick auf."

Richtig ist: auch die Beamten kämpfen für ein Streikrecht mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Unakzeptabel ist die Leugnung des Herrn Neher, ein Streikrecht sei kein Grundrecht. Ein Blick in das bundesdeutsche Grundgesetz und in internationale Arbeitsrechtsnormen würde helfen. Der Verzicht auf die Aussperrung ist nicht relevant, es bestehen eine Reihe Möglichkeiten auf einen Streik zu reagieren. Im Übrigen kann ein einseitiger Verzicht auf die Aussperrung sich nicht auf die Grundrechtsposition Dritter auswirken. Das Streikrecht kann nicht entzogen werden, daran kann auch Kirchenrecht nichts ändern. (…)

"Süddeutsche Zeitung: Das Bundesarbeitsgericht hat vor einem Jahr gesagt: Der Dritte Weg ist gerechtfertigt, wenn er nicht dazu führt, dass Arbeitnehmer kollektiv betteln müssen.

Neher: Das nehmen wir ernst. Wir hatten auch schon vor dem Urteil die Arbeitsrechtlichen Kommissionen gestärkt, das Budget und die Freistellungskontingente erhöht. Die Dienstnehmer müssen gleichberechtigte Partner sein."

Richtig ist: Das Bundesarbeitsgericht hat schon sehr früh erkannt, dass Tarifverhandlungen ohne das Recht zum Streik „kollektives Betteln“ sind (BAG vom 12.9.1984). Genau dieses Recht will die Caritas aber ihren Beschäftigten verwehren.

"Süddeutsche Zeitung: Die Diakonie hat sich nun für Tarifverträge und Verhandlungen direkt mit ver.di geöffnet, auch wenn Streiks ausgeschlossen bleiben. Wäre das ein Weg für die Caritas?

Neher: Unsere Situation ist anders als die der Diakonie. Wir haben eine hohe Geschlossenheit beim Dritten Weg. Wir wollen die Gewerkschaften stärker beteiligen, daran arbeiten wir. Da wird es im kommenden Jahr einen Vorschlag geben."

Richtig ist: Die Situation bei der Caritas ist tatsächlich anders als die der Diakonie – aber nicht aus den von Neher behaupteten Gründen, sondern weil die Katholische Kirche historisch betrachtet das Gewerkschaftsprinzip, Streikrecht und Tarifverträge längst fordert und fördert. Dies auch für die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzuerkennen, wäre schon aus Gründen der Glaubwürdigkeit dringend geboten.

(…)

"Süddeutsche Zeitung: Warum sind Sie gegen den Mindestlohn?

Neher: Grundsätzlich setzt sich die Caritas für gerechte Löhne ein. Einen bundeseinheitlichen flächendeckenden Mindestlohn von 8,50 Euro sehe ich allerdings in der Tat kritisch. Er hilft jenen, die Arbeit haben, und kann denen schaden, die Arbeit suchen."

Richtig ist: Gerade Neher muss doch wissen, dass die eigene Soziallehre den "familiengerechten Lebenslohn" fordert. Ein gerechter Lohn muss ausreichen, den Arbeitnehmer/innen und ihren Familien ein angemessenes Auskommen auch im Alter zu sichern. Heute ist aber schon ein Stundenlohn von knapp 12 Euro erforderlich, wenn nach 45 Beitragsjahren und Vollzeitbeschäftigung eine Rente erzielt werden soll, die den Sozialhilfesatz übersteigt. Unternehmer, die weniger Stundenlohn bezahlen, steigern ihre Gewinne auf Kosten des Staates, der die geringen Einkommen ausgleichen muss („Aufstocker“). Solche Unternehmer sind Sozialschmarotzer. Wer sich so weit von seinen eigenen Wurzeln entfernt, muss sich fragen, ob er nur noch aus der betriebswirtschaftlichen Warte des kirchlichen Arbeitgebers und gelernten Bankers argumentiert. Neher übersieht eine grundlegende volkswirtschaftliche Regel: Wirtschaft lebt von Nachfrage. Nachfrage kann aber nicht da entstehen, wo das Einkommen nicht einmal zum Leben reicht. Wenn die Armen immer ärmer werden, und die Einkommensschere zwischen den höchsten und den niedrigsten Einkommen immer weiter auseinander klafft, kann keine stimulierende Nachfrage generiert werden. Und da geht mittel- und langfristig die ganze Volkswirtschaft den Bach runter.

"Süddeutsche Zeitung: Brächte ein Mindestlohn nicht auch Probleme für die Caritas? Rettungssanitäter bei den Maltesern verdienen zum Beispiel weniger als acht Euro die Stunde.

Neher: Es gibt tatsächlich einen Bereich, der von einem Mindestlohn betroffen wäre, das sind die Fahrdienste. Da müssen Sie fairerweise aber auch sagen, dass die Leute bei den Maltesern mehr verdienen als bei den anderen Unternehmen in diesem Bereich.

Süddeutsche Zeitung: Es bleibt trotzdem das Bild: Die Malteser drücken die Löhne.

Neher: Es drücken nicht die Malteser die Löhne, sondern die Kostenträger. Die spielen da zum Teil eine üble Rolle, es geht nicht mehr um Qualität, der billigste wird genommen. Uns dann Lohndumping vorzuwerfen finde ich schäbig. Da sollte man mal die wahren Schuldigen benennen.

Süddeutsche Zeitung: Warum sagen Sie dann nicht einfach: Bei so etwas machen wir nicht mehr mit – soll die Stadt, der Landkreis doch selber die Leute durch die Gegend fahren.

Neher: Wer rausgeht, hat keine Gestaltungsmöglichkeit mehr. Wir überlassen dann denen das Feld, die noch schlechter bezahlen. Und ziehen uns in moralischer Überlegenheit zurück. Das kann es nicht sein."

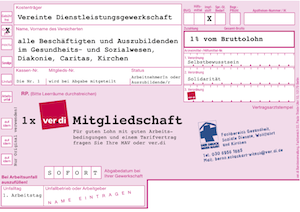

Richtig ist: Neher spricht in der Tat das zentrale Problem der Branche an – den Kostenwettbewerb. Der „Billigstbieter“ bestimmt die Höhe der Refinanzierung sozialer Dienstleistungen. Und weil der größte Teil der Kosten im Dienstleistungsbereich durch die Löhne entsteht, wird der Kosten- und Preiswettbewerb zu Lasten der Löhne ausgetragen. Die derzeitige Gesetzeslage kennt nur einen Weg, diesen Wettbewerb zu beenden – den allgemein verbindlichen Tarifvertrag. Sobald mehr als 50 Prozent der Branche tarifgebunden sind, kann eine solche Allgemeinverbindlichkeitserklärung erfolgen. Dieser tarifliche Mindestlohn ist dann für alle Arbeitsverhältnisse in der Branche verbindlich. Ein solcher tariflicher Mindestlohn wäre dann auch die Basis für eine deutlich bessere Refinanzierung der sozialen Dienstleistungen. Das entscheidende Problem ist doch, dass die Wohlfahrtsverbände Caritas und Diakonie einen gemeinsamen Einsatz für bessere Arbeitsbedingungen und Vergütungen im Bereich von Gesundheit, Soziales und Pflege im Wege stehen, weil sie mit vermeintlich eigenen partikularen Lösungen den nötigen Flächentarifvertrag vereiteln. Das Quorum von 50 Prozent Tarifbindung lässt sich nämlich nur mit den kirchlichen Wohlfahrtsverbänden, also mit der Caritas und / oder der Diakonie erreichen. Wenn die Caritas tatsächlich mit gestalten will – was ver.di begrüßen würde – dann kann sie das sehr einfach über eine tarifvertragliche Vereinbarung mit der Gewerkschaft erreichen. Darin lassen sich nicht nur Fragen wie Löhne, Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen regeln – die Caritas würde im Gegenzug auch die tarifvertragliche „Friedenspflicht“ erhalten, um der es Neher und den Caritasarbeitgebern wohl vor allem geht.

Die erste Frage im Interview befasst sich übrigens mit dem Thema Spenden, insbesondere Spenden für soziale Zwecke und die Kirche.

Was nicht gefragt wird: Aus welchen Mitteln werden eigentlich die „Dritten Wege“ der Kirchen wie das Büro der Caritas-Mitarbeiterseite in Berlin finanziert, das Lobby-Arbeit gegen einen allgemein verbindlichen Tarifvertrag betreibt? Kommen diese Mittel aus den „Spenden für soziale Zwecke“ oder aus den Refinanzierungsmitteln, die zweckgebunden für die Betreuung von Alten und Behinderten, von Kranken und Schwachen gewährt werden? Beides wäre zumindest fragwürdig.

Der Anfangsetat des Berliner Büros ist mit 500.000 Euro festgelegt, und jährliche Steigerungen sind beschlossen – ein Hohn für die Caritas-Beschäftigten in der Region, die seit 2008 keine Vergütungsanpassungen über den so gepriesenen "Dritten Weg" erhalten haben.

---

* Dr. Peter Neher, 58, ist seit 2003 Präsident des Deutschen Caritasverbandes. Er machte zunächst eine Banklehre und studierte dann Theologie und Pädagogik. Nach der Priesterweihe 1983 arbeitete er als Kaplan und Pfarrer im Bistum Augsburg. 2007 ernannte ihn Papst Benedikt XVI. zum Prälaten.

Arbeitsrechtliche Kommissionen abschalten

Arbeitsrechtliche Kommissionen abschalten