Kassel: Demokratie für Beschäftigte in kirchlichen Einrichtungen stärken

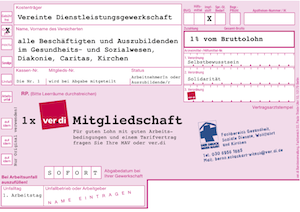

Am 24./25.Juni 2013 fand in Kassel die Mitbestimmungskonferenz der ver.di Bundeskonferenz und der Arbeitsgemeinschaften der Mitarbeitervertretungen und Gesamtausschüsse im Diakonischen Werk statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben folgende Resolution beschlossen:

Demokratie wagen! - Gleiche ArbeitnehmerInnenrechte für Alle!

• Wir fordern, eine gleichwertige Mitbestimmung zum Betriebsverfassungsgesetz für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in kirchlichen Betrieben und Einrichtungen

• Wirtschaftliche Transparenz ist in allen Unternehmen für die Arbeitnehmerschaft herzustellen, der Tendenzschutz ist vollständig aufzuheben.

• Das Mitarbeitervertretungsgesetz (MVG) ist abzuschaffen und die Betriebe sind unter das Betriebsverfassungsgesetz zu fassen, die Unternehmensmitbestimmung ist auch in kirchlichen Einrichtungen voll anzuwenden.

die Resolution als PDF (60 KB, 2 Seiten)

Begründung:

Demokratie für Beschäftigte in kirchlichen Einrichtungen stärken

Die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland sind ein tragender Teil im Sozial- und Gesundheitswesen. Kirchliche Krankenhäuser, Kindertagesstätten, Einrichtungen der Jugendhilfe, der Pflege für alte Menschen und Menschen mit Behinderung tragen mit ihrer Arbeit maßgeblich zur Grundversorgung der Bevölkerung im Bereich Pflege, Gesundheit und Soziales bei. Mit insgesamt ca. 1,3 Millionen Beschäftigten sind die Kirchen und ihre sozialen Einrichtungen die größten Arbeitgeber in der Bundesrepublik Deutschland. Die Finanzierung der Arbeit von Diakonie und Caritas erfolgt dabei nahezu ausschließlich aus Steuer- und Sozialversicherungsmitteln.

Seit einigen Jahren schließen sich immer mehr Träger sozialer Einrichtungen im Bereich von Diakonie und Caritas zu Großeinrichtungen mit tausenden Beschäftigten zusammen. Sie verstehen sich als Unternehmen in der Sozialbranche und agieren als Wettbewerber in Konkurrenz zu anderen Wohlfahrtsverbänden und privaten Anbietern. Sie streben Wachstum und beherrschende Marktanteile an. Sie haben sich zu Interessenverbänden, wie dem Verband diakonischer Dienstgeber in Deutschland (VdDD), oder der Arbeitsgemeinschaft caritativer Unternehmen (AcU) zusammengeschlossen.

Vor dem Hintergrund eines dramatischen ökonomischen Wandels im Sozial- und Gesundheitssektor, der, vom Gesetzgeber gewollt, seit Mitte der neunziger Jahre eingeführt wurde, handeln kirchliche Einrichtungen wie gewöhnliche, betriebswirtschaftlich gesteuerte Wirtschaftsunternehmen. Auf die Unterfinanzierung der sozialen Dienste und die gesetzliche Einführung schädigender Kostenkonkurrenz zwischen den Trägern reagieren die Kirchen nicht mit wirksamen politischen Maßnahmen gegenüber der Politik, sondern mit der Verschlechterung der Arbeitsbedingungen ihrer Beschäftigten.

Die kirchlichen Wohlfahrtsverbände Diakonie und Einrichtungen der Caritas haben sich von der Bindung an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes gelöst und wenden mehr oder weniger einseitig Vergütungsordnungen an, die von diesen Tarifen abgekoppelt sind. Die Reichweite ist unterschiedlich. Während bei der Caritas vor allem die Beschäftigten in den Servicebereichen betroffen sind, hat sich der überwiegende Teil diakonischer Unternehmen vollständig verabschiedet. Diese neuen Vergütungsordnungen sollen Wettbewerbsvorteile erzielen, indem das Vergütungsniveau, meist einseitig, abgesenkt wird. Im Protokoll der Kirchenkonferenz der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 30. Juni 2005 ist

festgehalten, dass die EKD und die Diakonie ein eigenständiges Tarifsystem entwickeln, das im Gesamtergebnis fünf Prozent unter dem TVöD bleiben soll. Weitergehende Kostensenkungen werden von den kirchlichen Einrichtungen durch Ausgründungen, niedrig bezahlter Leiharbeit, betriebliche Gehaltsabsenkungen und andere Formen der Personalkostenreduzierung umgesetzt.

Eingeschränkte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechte:

Auf die Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen können die kirchlich Beschäftigten bislang nur eingeschränkt und nur unzureichend Einfluss nehmen. Ihnen werden wichtige kollektive und individuelle Grundrechte verwehrt. Dazu zählt, dass die Kirchen und ihre sozialen und karitativen Einrichtungen von der Geltung des Betriebsverfassungsgesetzes ausgenommen sind. Die stattdessen geltenden kirchlichen Mitarbeitervertretungsregeln sehen geringere Beteiligungs- und schwächere Durchsetzungsrechte vor. Außerdem sind zu den kirchlichen betrieblichen Interessenvertretungen nicht alle Beschäftigten wählbar, sondern im evangelischen Bereich nur Kirchenmitglieder. Was in vielen Fällen zu mitarbeitervertretungsfreien Einrichtungen geführt hat. Im Unterschied zum Betriebsverfassungsgesetz und zu den Personalvertretungsgesetzen schließen die kirchlichen Regelungen darüber hinaus die Gewerkschaften als Teil der Betriebsverfassung aus. Gewerkschaftliche Zutritts- und Informationsrechte werden beschnitten. Die Kirchen und ihre Einrichtungen sind von den Gesetzen der Unternehmensmitbestimmung ausgenommen. Mitbestimmung entsprechend dem Mitbestimmungsgesetz und entsprechend dem Gesetz über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer im Aufsichtsrat ist selbst in den Großeinrichtungen von Diakonie und Caritas, die in der Rechtsform von Kapitalgesellschaften organisiert sind, unbekannt.

Individualrechte sind eingeschränkt

Die Mitgliedschaft in der Kirche ist vielfach Voraussetzung für eine Einstellung, Kirchenaustritt kann, wie der Verstoß gegen persönliche Loyalitätspflichten, zum Verlust des Arbeitsplatzes führen.

Die Kirchen beanspruchen diese Sonderstellung im Arbeitsrecht mit dem Verweis auf Art. 137 Abs. 3 der Weimarer Reichsverfassung, der durch Art. 140 in das Grundgesetz inkorporiert ist. Dieser Artikel sichert allen Religionsgesellschaften und allen weltanschaulichen Vereinigungen ein Selbstordnungsrecht und Selbstverwaltungsrecht ihrer eigenen Angelegenheiten zu. Verträge, auch Arbeitsverträge sind aber nicht eigene Angelegenheit der Kirchen und ihrer Einrichtungen, sondern gemeinsame Angelegenheit der Vertragsschließenden und unterliegen der Rechtskontrolle durch staatliche Gerichte. Die Gewerkschaft ver.di tritt für das Selbstordnungsrecht der Religionsgesellschaften und weltanschaulichen Vereinigungen ein und bestreitet dieses Recht insbesondere den Kirchen nicht. Das Selbstordnungs- und Selbstverwaltungsrecht der Religionsgesellschaften und damit auch der Kirchen findet aber seine Schranken in den Grundrechten. Soweit die Kirchen und ihre Einrichtungen Arbeitgeber sind, muss die Grenze ihrer Selbstbestimmung als Arbeitgeber deshalb von den Grundrechten ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer her bestimmt werden und nicht umgekehrt. Denn Arbeitsverhältnisse sind Vertragsverhältnisse und damit nicht eigene Angelegenheit der Kirchen und ihrer Einrichtungen!

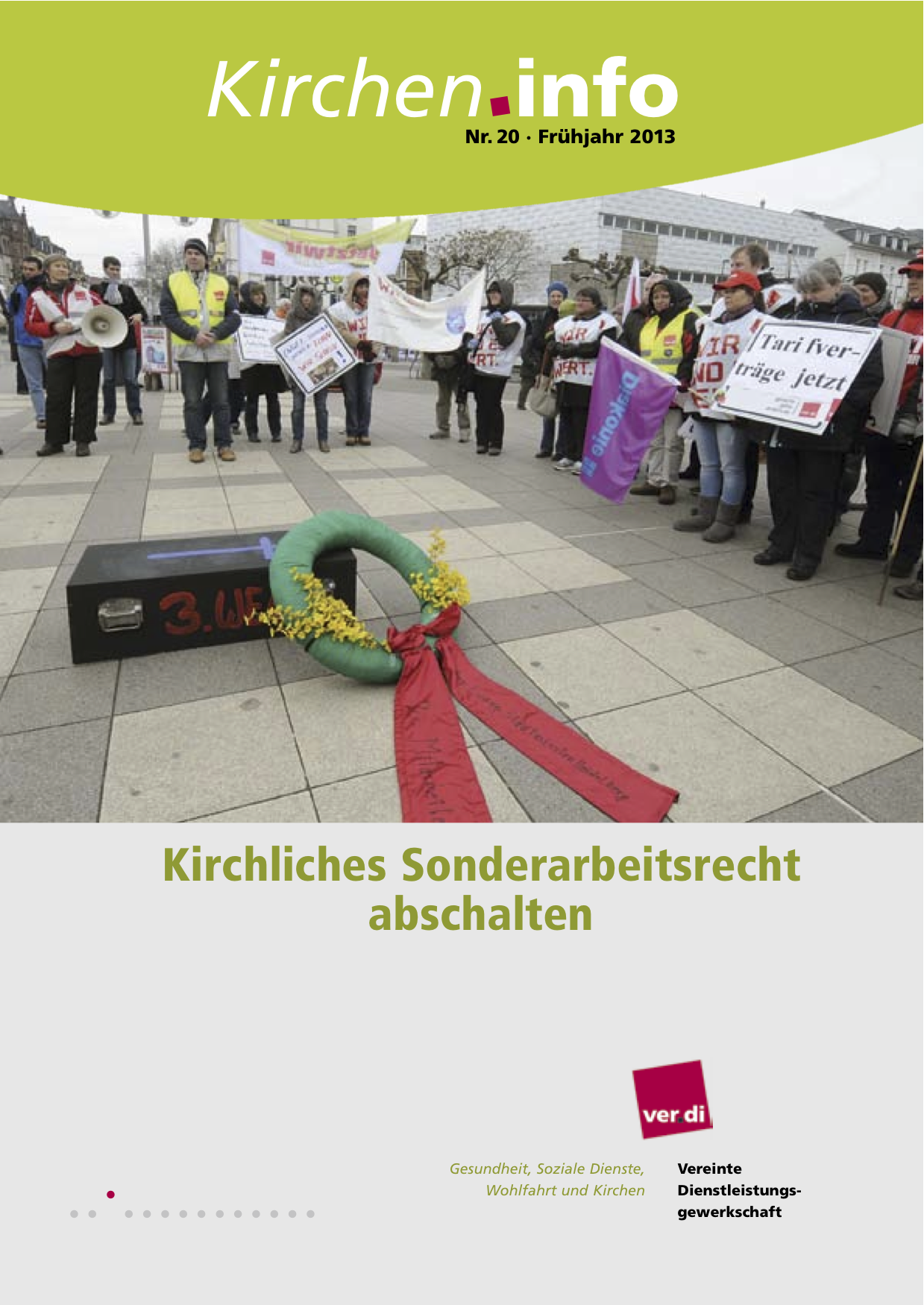

Arbeitsrechtliche Kommissionen abschalten

Arbeitsrechtliche Kommissionen abschalten