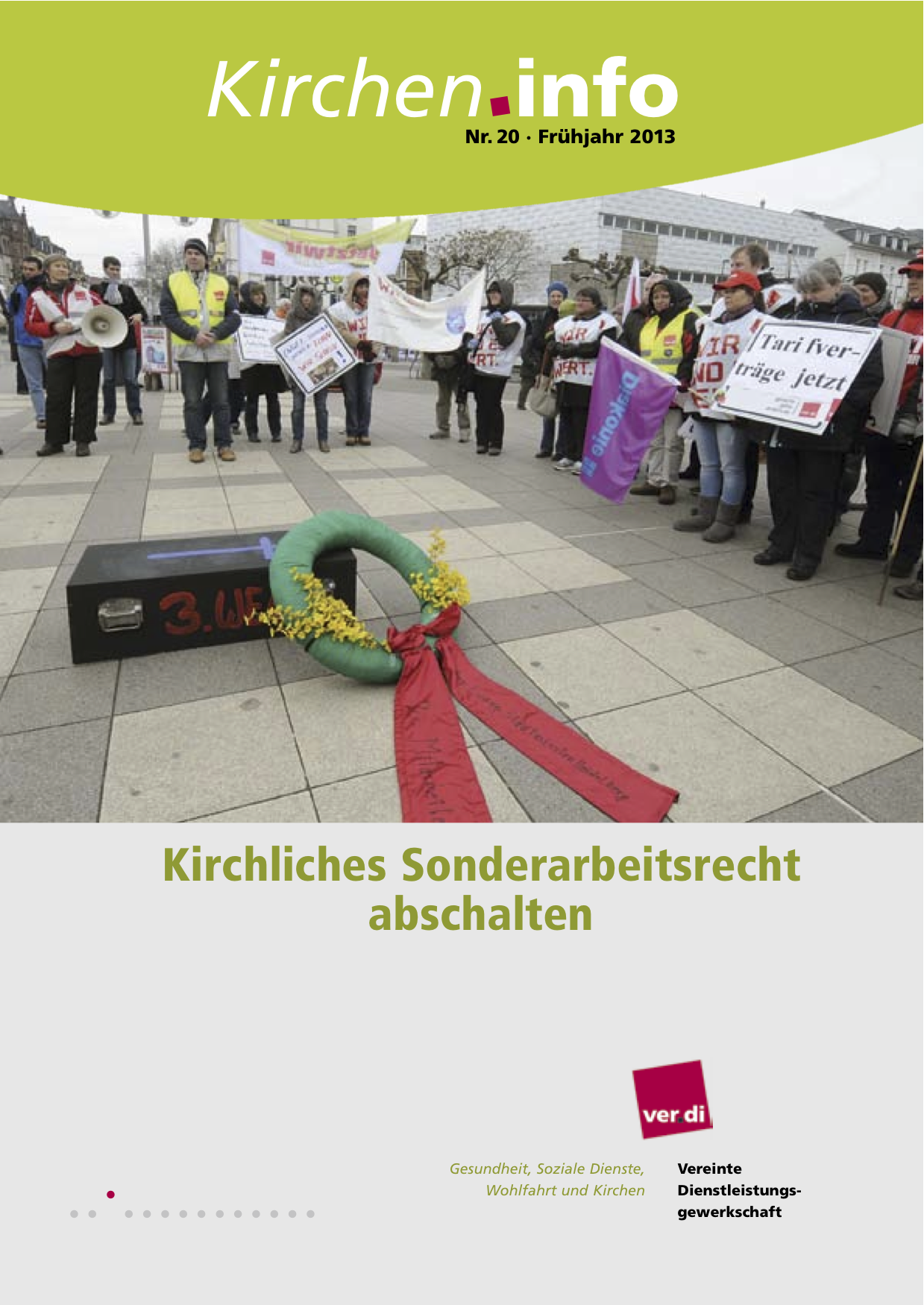

Direkter Weg statt Dritter Weg - Verfassungsbeschwerde von ver.di

ver.di zieht fürs Streikrecht vor das Bundesverfassungsgericht

ver.di hat gegen die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) zum kirchlichen Arbeitsrecht Verfassungsbeschwerde eingelegt. „Weil das Bundesarbeitsgericht beim Arbeitskampfrecht als eine Art Ersatzgesetzgeber fungiert, halten wir es für zwingend notwendig, die vom BAG vorgenommene Einschränkung des Streikrechts für mehr als 1,2 Millionen Beschäftigte verfassungsrechtlich überprüfen zu lassen“, sagte der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske in Berlin. Das BAG hatte in seinem Urteil im November 2012 das kirchliche Selbstordnungsrecht über das Grundrecht auf Streik gestellt. „Auch wenn ver.di aktuell in kirchlichen Einrichtungen streiken darf, wird uns das Streikrecht bei der Umsetzung der vom BAG festgelegten Bedingungen für den Dritten Weg dauerhaft bestritten“, so der ver.di-Vorsitzende. Zur vollständigen ver.di-Pressemitteilung vom 15.4.2013

Die Gründe von ver.di für die Verfassungsbeschwerde und die Bewertung der Begründung des BAG-Urteils sind (neben dem BAG-Urteil) auf der Materialseite zu finden oder können hier als PDF (176 KB) heruntergeladen werden.

Kirchliches Arbeitsrecht - ver.di-Bewertung zur schriftlichen Begründung der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 20. November 2012

Maßgebliche Gründe für die Verfassungsbeschwerde

Vorbemerkung:

ver.di kämpft nicht gegen die Kirchen und richtet sich auch nicht gegen die Religiosität von Beschäftigten. Auch die Verfassungsbeschwerde richtet sich nicht gegen die Kirchen und ihr Recht, "ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes" zu ordnen und zu verwalten. Bei den Arbeits- und Entlohnungsbedingungen in kirchlichen Einrichtungen handelt es sich aber nicht um "eigene Angelegenheiten der dort beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Für ver.di ist Streik kein Selbstzweck, Ziel sind vor allem gute Arbeits- und Entlohnungsbedingungen für die Beschäftigten, auch in kirchlichen Einrichtungen. Dazu muss als letztes Mittel auch Streik möglich sein.

Bisher hat das Bundesverfassungsgericht zum gewerkschaftlichen Streikrecht in kirchlichen Einrichtungen noch keine Aussagen getroffen. Das BAG bezieht sich in seinen Verweisen auf das BVerfG regelmäßig nur auf dazu nicht passende individualrechtliche Konstellationen. Auch wenn die Revisionsanträge der Diakonie gegen ver.di vom BAG zurückgewiesen wurden, kommt der Begründung der Entscheidung eine grundsätzliche Bedeutung zu. Das BAG fungiert in Fragen des Arbeitskampfrechts als eine Art Ersatzgesetzgeber. Insofern muss auch die Begründung der Entscheidung vom 20. November 2012 verfassungsrechtlich überprüfbar sein.

Die Verfassungsbeschwerde von ver.di stützt sich unter anderem auf folgende Punkte:

1. In der Konsequenz der BAG-Entscheidung steht in kirchlichen Einrichtungen das Streikrecht generell und in Gänze zur Disposition. Das BAG nennt drei Bedingungen, die von den Kirchen erfüllt werden müssen, damit das Grundrecht auf Streik dauerhaft beseitigt werden kann:

Die getroffenen Vereinbarungen müssen verbindlich sein, es muss eine Schiedskommission mit einem unabhängigen Vorsitzenden geben, und die Kirchen müssen eine angemessene Beteiligung der Gewerkschaften am Dritten Weg, insbesondere in den Arbeitsrechtlichen Kommissionen, sicherstellen. Allerdings ist speziell das dritte Kriterium so vage und unbestimmt, dass es den Kirchen einen Gestaltungsspielraum bietet, durch eigene Festlegungen und Regeln das Streikrecht der Gewerkschaften dauerhaft auszuschalten.

Konkret heißt das: Aktuell sind die drei Bedingungen, die das BAG genannt hat, nirgendwo erfüllt, so dass ver.di gegenwärtig uneingeschränkt in kirchlichen Einrichtungen streiken kann. Es ist aber davon auszugehen, dass die Kirchen in absehbarer Zeit mindestens die Verbindlichkeit der Vereinbarungen zu Arbeits- und Entgeltbedingungen regeln und Schiedskommissionen mit einem unabhängigen Vorsitzenden einrichten. Da das BAG aber für die Beteiligung der Gewerkschaften am Dritten Weg keine konkrete, sondern nur eine vage und unbestimmte Vorgabe gemacht hat, entsteht unmittelbar mit einem Angebot der Kirchen zur Beteiligung eine Rechtsunsicherheit, die alleine die Gewerkschaft trifft. Es findet also kein schonender Ausgleich von kollidierenden Rechten aus dem Grundgesetz statt, sondern in der Praxis entsteht - durch Entscheidung der Kirchen - eine Situation, in der jeder mögliche Streik für die Gewerkschaften mit dem Risiko der Rechtswidrigkeit behaftet ist. In der Folge müssten alle Aktionen von den Instanzgerichten beurteilt werden.

Damit steht das Grundrecht aus Art. 9 Abs. 3 insgesamt auf dem Spiel, weil das BAG das uneingeschränkt gewährte Grundrecht aus Sicht von ver.di unterbewertet hat und das Organisationsrecht der Kirchen, im Rahmen der für alle geltenden Gesetze die eigenen Angelegenheiten selbständig regeln zu können, über das Grundrecht stellt. Das Bundesverfassungsgericht verlangt, dass bei einer Abwägung im Rahmen praktischer Konkordanz (also dem Nebeneinanderbestehen verschiedener Grundrechte) das vermeintlich schwächere Grundrecht nicht vollständig verdrängt wird. Dies ist aber die Konsequenz der BAG-Entscheidung, weil letztlich das gewerkschaftliche Streikrecht - auf Dauer - vollständig ausgeschaltet wird, obwohl dieses das stärkere ist.

2. Der Schutzbereich der kirchlichen Dienstgemeinschaft wird durch Streiks gar nicht beeinträchtigt. Im Rahmen von Tarifverhandlungen geht es vor allem um die Regelung von Arbeits- und Entgeltbedingungen. Der Dienst am Nächsten wird durch entsprechende Aktionen nicht berührt. Dort, wo im Krankenhaus- oder Pflegebereich eine Beeinträchtigung ausnahmsweise denkbar wäre, wird dies durch den Abschluss von Notdienstvereinbarungen im konkreten Fall immer vermieden. Das gilt auch für Kranken- und Pflegeeinrichtungen in weltlicher Trägerschaft. Nach der bisherigen Rechtsprechung des BVerfG im Rahmen der Verhältnismäßigkeit hätte das BAG aber eben diese Frage erörtern müssen.

3. Die Kirchen können in der Ausgestaltung ihres Selbstordnungsrechtes nicht auf das gewerkschaftliche Grundrecht unter Hinweis auf eine sogenannte Dienstgemeinschaft verzichten. Verzichten kann man nur auf eigene Rechte, nicht aber auf die eigenständigen Rechte Dritter. Und anders als die kirchlichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unterliegt ver.di gegenüber kirchlichen Arbeitgebern keinen Pflichten aus einem Arbeitsvertrag. Im Übrigen schützt Art. 137 Abs. 3 WRV nicht eine wirtschaftlich bessere Positionierung kirchlicher Einrichtungen im Wettbewerb.

4. Die Entscheidung des BAG ist aus Sicht von ver.di auch völkerrechtlich bedenklich, weil das BAG die Vorgaben der Europäischen Sozialcharta und vor allem von Artikel 11 der Europäischen Menschenrechtskonvention nicht ausreichend in die Abwägung einbezogen hat. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat in seiner Entscheidung Pastorul Cel Bun vom 31. Januar 2012 festgestellt, dass ein auf einen Arbeitsvertrag gestütztes Verhältnis nicht in einem solchen Maß "verkirchlicht" werden kann, dass es jeglicher zivilrechtlicher Regelung entzogen wird.

5. Das BAG verkennt bei der Abwägung zudem die Bedeutung der Zugehörigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Kirche des Arbeitgebers. In vielen Regionen werden bestimmte Einrichtungen wie Krankenhäuser, Kindergärten oder Pflegeeinrichtungen ausschließlich von kirchlich gebundenen Anbietern betrieben. Die Beschäftigten haben also bei der Suche nach einem Arbeitsplatz gar keine Wahl zwischen kirchlichen Einrichtungen (und dem Dritten Weg) und öffentlichen oder privaten Einrichtungen (und damit dem für alle geltenden allgemeinen Arbeits- und Tarifrecht). Nach der Entscheidung des BAG könnte ein kirchliches Unternehmen auf der Beschäftigtenseite überwiegend aus Atheisten bestehen und trotzdem wäre das Streikrecht der Gewerkschaften ausgehebelt.

Ungeachtet der Verfassungsbeschwerde wird ver.di selbstverständlich weiterhin auf den Abschluss von Tarifverträgen mit kirchlichen Einrichtungen hinwirken und gegebenenfalls dort, wo es notwendig ist, die betroffenen Beschäftigten auch zu Arbeitsniederlegungen aufrufen.

Berlin, 15.04.2013

Arbeitsrechtliche Kommissionen abschalten

Arbeitsrechtliche Kommissionen abschalten