Eine andere Diakonie ist möglich

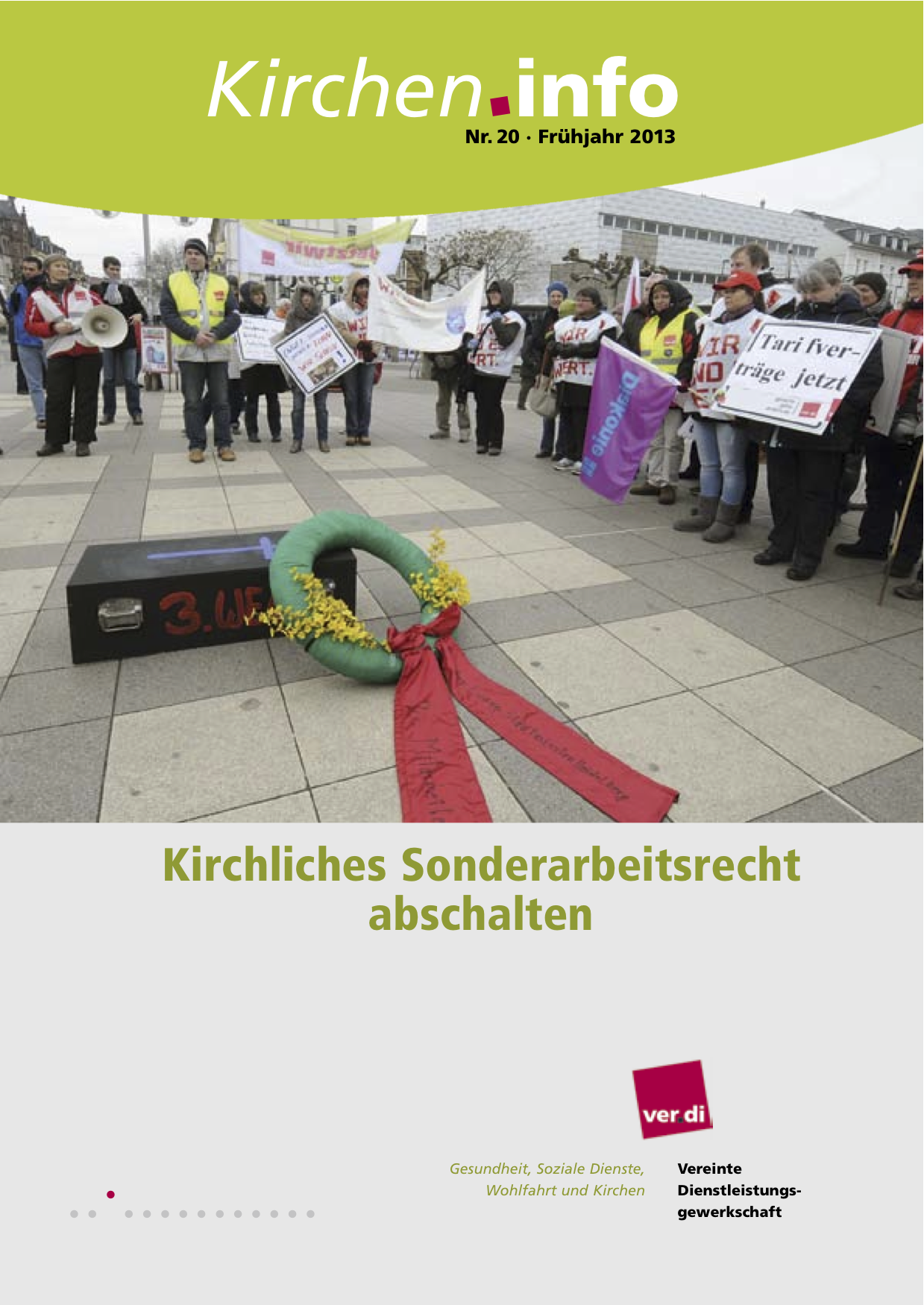

Am 20. November 2012 entscheidet das Bundesarbeitsgericht, ob das Grund- und Menschenrecht auf Streik auch für die mehr als eine Million Mitarbeiter von Diakonie und Caritas gilt. Der sogenannte Dritte Weg der innerkirchlichen Lohnfindung steht zur Disposition. In den kommenden Wochen werden wir dazu Hintergrundinformationen veröffentlichen, Aktionen dokumentieren und Diskussionen zu der Auseinandersetzung um ein Streikrecht für alle Menschen wiedergeben.

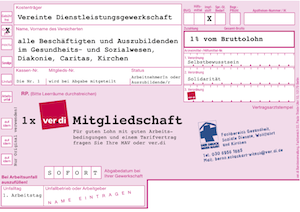

Wir beginnen heute mit einem Hintergrundartikel über den bisherigen Ablauf der Auseinandersetzungen mit der Diakonie und mit einem Zahlen-Daten-Fakten-Überblick zum Thema von Berno Schuckart-Witsch, ver.di-Sekretär im Fachbereich 3 (Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen).

Eine andere Diakonie ist möglich

von Berno Schuckart-Witsch

Am 20. November entscheidet das Bundesarbeitsgericht darüber, ob das Grund- und Menschenrecht auf Streik auch für die mehr als eine Million Mitarbeiter von Diakonie und Caritas gilt. Der sogenannte Dritte Weg der innerkirchlichen Lohnfindung steht zur Disposition. Zu Recht. Denn die kirchlichen Einrichtungen agieren wie normale Wirtschaftsunternehmen, die sich auf einem umkämpften Markt behaupten müssen.

Die Fakten sprechen für sich: Von den 452.000 Diakoniemitarbeitern (ohne geringfügige Beschäftigung) arbeiten 80 Prozent in Teilzeit – viele von ihnen unfreiwillig. Über 70 Prozent sind Frauen, für die fast ausnahmslos die mittleren und unteren Vergütungsgruppen gelten. Wie in anderen Betrieben der Branche sind Ausgliederungen an der Tagesordnung. Eine kürzlich von der Diakonie selbst veröffentliche Umfrage belegt, dass die Durchschnittsgehälter in ausgegliederten Betriebsteilen bei nur 8,41 Euro pro Stunde liegen – bei einer 40-Stunden-Woche kommt man damit auf 1327,60 Euro brutto im Monat.

Vor diesem Hintergrund grenzt es an Zynismus, wenn in der Mitgliederzeitschrift des größten Arbeitgeberverbandes in der Diakonie, des Verbands diakonischer Dienstgeber in Deutschland (VdDD), von „natürlichem Wettbewerb“ und „fröhlicher Konkurrenz“ im sozialen Sektor zu lesen ist, zu der es keine grundsätzliche Alternativen gebe – schließlich lebten wir in der „besten aller möglichen Welten“.

Unrühmliche Rolle der Diakonie

Der Chef der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe (RWL), Günther Barenhoff, formuliert das, was sämtliche Diakonie-Manager derzeit gebetsmühlenhaft wiederholen: Die Politik müsse sicherstellen, dass soziale Dienstleistungen angemessen (!) refinanziert werden. Doch dieselben Akteure verweigern den Beschäftigten unter Berufung auf die christliche Dienstgemeinschaft elementare Rechte, waren federführend bei der Einführung der Ein-Euro-Jobs und haben die Löhne der Frauen in den hauswirtschaftlichten Bereichen bereits Ende der 1990er Jahre um 20 Prozent abgesenkt – angeblich, um Ausgliederungen zu vermeiden. Unrühmlich auch die Rolle der Diakonie bei der Einführung des Pflegemindestlohns 2010, den sie gemeinsam mit den privaten Anbietern auf 8.50 Euro pro Stunde drückten. Und die Niedriglohnschraube dreht sich weiter: Erst kürzlich beschloss die Arbeitsrechtliche Kommission RWL mit Hilfe eines Verbandes kirchlicher Mitarbeiter drastische Einkommenskürzungen für Altenpflegehelferinnen und Hauswirtschafterinnen.

Fragen an Diakonie und Caritas

Es stellen sich daher wichtige Fragen: Welche Interessenlagen treiben eigentlich Diakonie und Caritas, wenn – was ja wohl stimmt – Aktionäre nicht bedient und Profite nicht erwirtschaftet werden müssen? Welche Strategie verfolgt die Diakonie zur Beendigung des Personalkostenwettbewerbs? Was sind die wirklichen Gründe, Gewerkschaften aus der Gestaltung der Arbeitsbeziehungen auszusperren? Und: Wäre es angesichts der auch von den Kirchen beklagten dramatischen Zunahme gesellschaftlicher Ungleichheit nicht zielführend, gemeinsame Wege zu gehen, statt ausgetretene Dritte Wege wieder zu beleben?

Klar ist: Dank Fiskalpakt und Schuldenbremse stehen im Sozialbereich drastische Kürzungen auf der Tagesordnung. Dem Diakonie-Vorstand Jörg Kruttschnitt ist daher uneingeschränkt zuzustimmen, wenn er von einem „Sparkurs“ spricht „der schon zynischen Züge“ trägt.

Lösungen sind machbar

Auch bei Diakonie und Caritas muss eine echte Tarifbindung hergestellt werden. Eine Reihe von Beispielen für diesen Weg gibt es mittlerweile. Sinnvoll wäre ein Tarifvertrag „Soziale Dienste“ für die gesamte Branche. Dieser würde die Chance eröffnen, gemeinsam eine Brandmauer gegen die Billiglöhner privater Konkurrenten zu errichten. Den Dritten Weg beizubehalten hilft hingegen nur denjenigen, die wie bisher auf die Verschlechterung von Vergütungs- und Arbeitsbedingungen setzen. Gerade christliche Wirtschaftsunternehmen benötigen funktionierende Interessenvertretungssysteme, die in der Lage sind, faire Ausgleiche herzustellen.

Der Dritte Weg schafft das nicht. Er wird von interessierter Seite zur Glaubensfrage und damit zur Machtfrage verklärt. Seine „theologische Überhöhung“ (O-Ton des EKD Ratsvorsitzenden Nikolaus Schneider) führt zu blinden Flecken bei der Wahrnehmung von arbeitsrechtlichen Realitäten und demokratischen Notwendigkeiten. Tarifverträge mit Schlichtungsverfahren und Streikrecht, Betriebsräte sowie gewerkschaftliche Rechte sind Standards, die freie Gewerkschaften auch für kirchliche Unternehmen einfordern. Darunter geht nichts.

Auch ein Flächentarifvertrag „Soziale Dienste“, der nach dem Tarifvertragsgesetz für allgemeinverbindlich erklärt werden müsste, würde sicher nicht alle Probleme lösen. Die Glaubwürdigkeit der christlichen Wohlfahrtsverbände, aber auch ihre sozialpolitische Durchsetzungsfähigkeit würden jedoch erheblich zunehmen. Das Scheitern des Dritten Weges ist programmiert. Was danach kommt scheint noch offen. So oder so: Die Konflikte werden nicht geringer werden.

Erschienen in der aktuellen Ausgabe der epd sozial, Nr. 41 vom 12.10.2012.

Arbeitsrechtliche Kommissionen abschalten

Arbeitsrechtliche Kommissionen abschalten