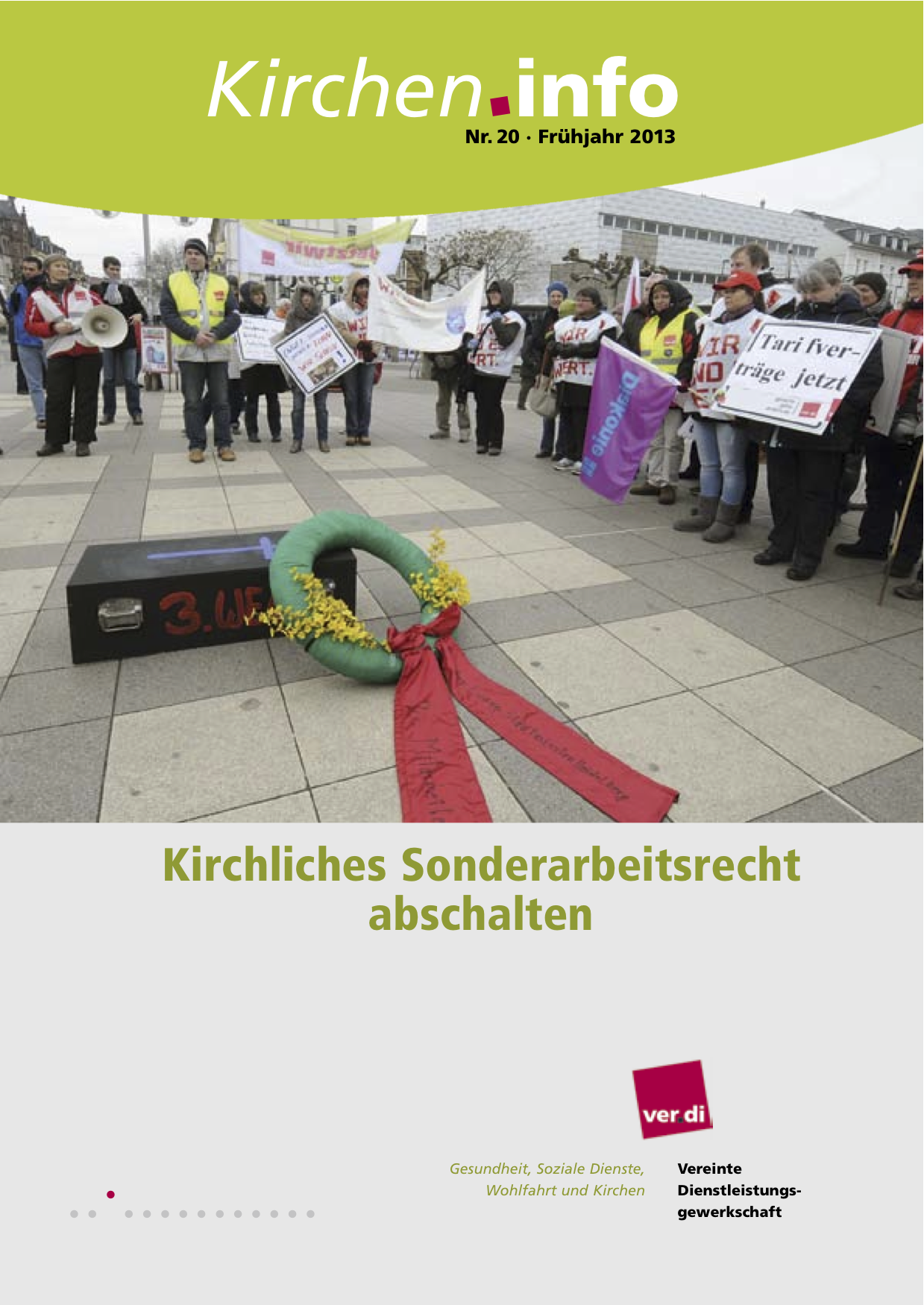

Rede von Frank Bsirske auf der Magdeburger Kundgebung am 4.11.2011

Rede von Frank Bsirske auf der Kundgebung „Streikrecht ist Grundrecht - Dem Wettbewerb Grenzen setzen!“

am 04.11.2011 in Magdeburg

Kolleginnen und Kollegen,

gemeinsam haben wir aus Anlass der Synode der EKD am kommenden Wochenende zu dieser Kundgebung aufgerufen: ver.di und die Bundeskonferenz der Mitarbeitervertretungen in der Diakonie. Die Bundeskonferenz repräsentiert die 450.000 Beschäftigen in diakonischen Betrieben. Sie ist der Zusammenschluss ihrer betrieblichen Interessenvertretungen – ver.di unsere gemeinsame Gewerkschaft.

450.000 ArbeitnehmerInnen sind in der Diakonie beschäftigt. In kleinen Einrichtungen sowie in großen Konzernen, die zur Zeit als Aktiengesellschaften geführt werden, mit zehntausenden von Beschäftigten und jährlich dreistelligem Millionenumsatz.

450.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – zum Vergleich: der VW- Konzern beschäftigt weltweit um die 400.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Der gravierende Unterschied: Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit ihren Betriebsräten verfügen bei VW über weitgehende Mitbestimmungsmöglichkeiten. Die Gewerkschaft IG Metall ist ein anerkannter Tarifpartner. Die Arbeitgeber kirchlicher Einrichtungen dagegen verweigern den Abschluss von Tarifverträgen und bestreiten einer Million Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland das Recht, für den Abschluss von Tarifverträgen streiken zu können. Da war es gut, dass im September Kolleginnen und Kollegen von VW in Hannover sich mit den streikenden Diakoniebeschäftigten solidarisch erklärten. Streikrecht – haben sie gesagt – ist Menschenrecht. Und Menschenrechte sind nicht teilbar!

In der Tat, Kolleginnen und Kollegen, vieles wäre besser, gerechter und sozialer in den Wirtschaftsunternehmen der Kirchen, wenn Tarifverträge gelten würden. Sie durchzusetzen, das ist unser Ziel.

1,3 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern darf nicht länger das Recht abgesprochen werden, Tarifverträge abzuschließen und dafür, wenn nötig, auch streiken zu können.

Genau das tun die Kirchen aber. Sie tun so, als könnten sie souverän darüber entscheiden, ob und in welchem Maße Gesetze und verfassungsrechtlich verbürgte Grundrechte in ihren Wirtschaftsunternehmen gelten oder nicht.

„Gott kann man nicht bestreiken“, sagen Kirchenvertreter. Gott kann man nicht bestreiken? Man könnte sich fragen, ob es nicht Gotteslästerung ist, wenn sich der Geschäftsführer eines Krankenhauskonzerns, der 25 Millionen Euro Jahresgewinn ausweist, für Gott hält – aber bei dieser Frage will ich an dieser Stelle gar nicht länger verweilen.

„Gott kann man nicht bestreiken.“

Kolleginnen und Kollegen, das wird ernsthaft niemand bestreiten wollen. Aber darum geht es bei der Auseinandersetzung um das Streikrecht auch gar nicht. Es geht nicht um das Verhältnis zu Gott, sondern um die arbeits- und verfassungsrechtliche Auslegung des Arbeitsverhältnisses kirchlich-diakonischer Mitarbeiter.

Wir haben es hier mit einem sehr weltlichen Problem tun:

Diakonische Einrichtungen bestreiten elementare Arbeitnehmerrechte. Sie nutzen das, um Arbeits- und Entlohnungsbedingungen zu verschlechtern und verschaffen sich auf diesem Wege Wettbewerbsvorteile.

Viele Beschäftigte sind nicht länger bereit, das zu akzeptieren. Sie nehmen sich ihr Streikrecht. Dagegen sind diakonische Arbeitgeber vor Gericht gezogen. Mittlerweile liegen bereits zwei zweitinstanzliche Urteile vor, die klarstellen, dass kirchliche Unternehmen und Einrichtungen, die sich wie stinknormale Arbeitgeber verhalten, gefallen lassen müssen, auch wie stinknormale Arbeitgeber behandelt zu werden, Kolleginnen und Kollegen.

Streik ist auch hier legitim und er ist legal.

Das ist ein großer Schritt voran. Eine historische Tat geradezu, die sich denen verdankt, die sich ihr Recht nicht länger streitig machen lassen.

Tausende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus der Diakonie sind in den letzten Jahren aktiv geworden, um Tarifverträge durchzusetzen. Mittlerweile haben wir die dritte Aktionswoche seit 2009 bestritten und haben erste Tarifverträge in Krankenhäusern durchsetzen können, so in Hamburg, so in Oldenburg.

Soziale und pflegerische Arbeit muss aufgewertet werden. Den Kampf dafür haben wir gemeinsam aufgenommen. Tarifverträge und Streikrecht sind dazu unerlässlich.

Dass Kichen, die dies den Beschäftigen ihrer diakonischen und caritativen Betriebe verweigern, unter öffentlichen und rechtlichen Legitimationsdruck geraten, kann niemanden verwundern. Tatsächlich ist die Glaubwürdigkeit besonders der Diakonie zutiefst erschüttert. Und das zu recht.

Seit Jahren wird die Behauptung eines angeblichen kirchlichen Sonderarbeitsrechts dazu missbraucht, um Löhne und Arbeitsbedingungen speziell in der Diakonie einseitig zu verschlechtern.

Die Diakonie-Arbeitgeber haben damit bereits 1996 begonnen, als sie für Neueingestellte die Löhne der hauswirtschaftlichen Mitarbeiterinnen um 25 Prozent absenkten.

Diesen Weg haben sie bis heute konsequent fortgesetzt. Tarifvergleiche zwischen den Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes und den Arbeitsvertragsrichtlinien des Diakonischen Werkes der EKD ergeben für examinierte Krankenschwestern, für Altenpflegefachkräfte und Erzieherinnen und Erzieher dasselbe Bild. Im Westen folgt einem höheren Einstiegsgehalt bei der Diakonie schnell ein anhaltender Lohnrückstand auf den TVöD mit insgesamt gesehen 8,83 Prozent schlechterer Bezahlung. Das ist die Situation im Westen.

Die Lohnrückstände sind noch viel ausgeprägter, wenn es um Pflegehelferinnen und um Personal In Serviceeinrichtungen geht, und extrem ausgeprägt in den neuen Bundesländern. Dort bekommen die Arbeitnehmer kirchlicher Wirtschaftsunternehmen, egal ob es sich Pflegefachkräfte, Erzieherinnen und Erzieher oder Reinigungskräfte handelt, von vornherein deutlich weniger als im TvöD-Branchenniveau. Mehr noch: in keinem vergleichbar strukturierten Wirtschaftszweig befinden sich die Löhne und Gehälter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Osten so weit unterhalb des Westniveaus wie bei Diakonie und Caritas.

Wenn nun der Präsident des Diakonischen Werkes, Herr Stockmeyer, in einem Interview mit dem evangelischen Pressedienst erklärt, „das von ver.di vorgelegte Zahlenwerk ist für uns nicht nachprüfbar“, dann kann man das nur kopfschüttelnd zur Kenntnis nehmen. Ist das Dreistigkeit? Das vielleicht auch. Vor allem aber ist es Ausdruck von Hilflosigkeit. Im Grunde kann man sich mit so einer Äußerung nämlich nur blamieren.

Die Tabellen sowohl des TVöD wie auch der arbeitsvertraglichen Richtlinien des Diakonischen Werkes der EKD sind ja frei zugänglich und man muss nicht mehr tun, als sie nebeneinander zu legen und zu vergleichen. Wir haben es getan. Das Ergebnis ist für jedermann überprüfbar.

Herr Stockmeyer setzt dagegen auf Realitätsverweigerung. Damit, Kolleginnen und Kollegen, wird er nicht durchkommen.

Die Fakten sprechen eine klare Sprache. Auch wenn es im Bereich der Diakonie arbeitsvertragliche Richtlinien gleich dutzendweise gibt - die Tendenz bleibt die gleiche, auch wenn wir in die manteltariflichen Regelungen sehen. Im Krankenhaus liegt die Arbeitszeit nach den arbeitsvertraglichen Regelungen des Diakonischen Werkes der EKD bei 39 Stunden – und damit wöchentlich um eine halbe Stunde über der in den öffentlichen und den Häusern der privaten Kliniken. Die Bestimmungen bei der Diakonie, um ein weiteres Beispiel zu nennen, sehen in vielen Fällen vor, dass erst ab dem Überschreiten einer bestimmten Plusstundenzahl die Überstundenvergütung zu zahlen ist. In den arbeitsvertraglichen Regelungen der Diakonie der EKD beispielsweise ab der 30. Stunde, in den arbeitsvertraglichen Regelungen der Diakonie in Bayern ab der 25. Stunde.

Die Liste solcher zu Lasten der Beschäftigten gehenden Abweichungen vom Branchenniveau ließe sich problemlos verlängern. Und obschon die arbeitsvertraglichen Regelungen diese und viele weitere Möglichkeiten eröffnen, wettbewerbliche Schwierigkeiten diakonischer Einrichtungen zu Lasten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszutragen, setzen Arbeitgeber kirchlicher Wirtschaftsunternehmen häufig darauf, auch noch die Regelungen der arbeitsvertraglichen Richtlinien zu tunneln. So kritisierte der Vorsitzende des Berliner Diakonischen Rates, Konsistorialpräsident Seelemann, bei der Tagung der Synode der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg im April 2010: „Es gibt Träger, die zum Teil unter Verletzung ihrer verbandsrechtlichen Pflichten ein Arbeitsrecht anwenden und weiterentwickeln, das streng einseitig nach Kassenlage festlegt wird“. – Eine vornehme Umschreibung für Lohndrückerei zu Lasten der in diesen Einrichtungen beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Die kirchlichen Wirtschaftsunternehmen bewegen sich in einem Bereich, der seit den neunziger Jahren zunehmend vermarktlicht wurde. In diesem Wettbewerbsmarkt bieten sie Leistungen an, die zu 99 Prozent aus Steuer- und Sozialversicherungsmitteln und nicht etwa aus Kirchenmitteln finanziert werden. Und sie reagieren auf den Druck der Konkurrenz im Sozial- und Gesundheitswesen, indem sie auf die Löhne und die Arbeitsbedingungen Druck ausüben. Dabei kommt der gesamte Instrumentenkasten zum Einsatz, den die neoliberale Logik bereithält: Befristete Verträge, Zwangsteilzeit, geringfügige Beschäftigung, Ausgliederungen, Leiharbeit und natürlich Löhne unterhalb des Branchenniveaus.

Das Ganze unter dem Leitbild des theologisch-fundamentalistischen Begriffs der Dienstgemeinschaft. Der Dritte Weg ist den kirchlichen Wirtschaftsunternehmen ein willkommenes Instrument, sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Keiner der 29 arbeitsrechtlichen Kommissionen ist es gelungen, flächendeckend das Branchenniveau des öffentlichen Dienstes zu halten. Und das ist kein Zufall. In den kirchlichen arbeitsrechtlichen Kommissionen, wo die Arbeitsbedingungen beschlossen werden, sind die Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitnehmerseite nur formal paritätisch vertreten. Strukturell sind sie unterlegen.

Ja, die soziale Mächtigkeit der kirchlichen Arbeitgeber geht über die anderer Arbeitgeber sogar noch hinaus. Denn die Leitungsgremien von Caritas und Diakonie legen selbst die Verhandlungs- und Zutrittsbedingungen fest, unter denen die Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitnehmerseite Lohnverhandlungen führen. Sie können festlegen, wer an diesen Verhandlungen teilnehmen kann und wer nicht. So entzog das Diakonische Werk der EKD im Sommer 2010 elf von dreizehn Arbeitsgemeinschaften der Mitarbeitervertretung aus den landeskirchlichen Diakonischen Werken das Recht, Vertreterinnen und Vertreter in die Arbeitsrechtlichen Kommissionen des Diakonischen Werks der EKD zu entsenden.

Seither repräsentiert die Arbeitsrechtliche Kommission des Diakonischen Werks der EKD nur noch einen Bruchteil jener Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für die sie arbeitsrechtliche Regelungen festsetzt. Und die Legitimation schmilzt weiter. Am 20. Oktober 2011 wurden aus der Diakonie der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland ganze drei Kolleginnen bzw. Kollegen in die derzeitige Arbeitsrechtlichen Kommission gewählt, mehr fanden sich nicht, um die Interessen von 24.000 Beschäftigten zu vertreten. Von 240 Mitarbeitervertretungen waren genau 24 Personen zu dieser Wahl anwesend.

Was da läuft, ist nicht einmal mehr dem Schein nach eine Repräsentation der Beschäftigten und ihrer Mitarbeitervertretungen.

Tatsächlich geht es beim Dritten Weg nicht um Autonomie und Parität, sondern um das Durchsetzungsrecht der Arbeitgeber von kirchlichen Wirtschaftsunternehmen. Anders formuliert: Es geht um Macht. Dem können wir nur mit unserer organisierten gewerkschaftlichen Gegenmacht entgegentreten, Kolleginnen und Kollegen.

Und es ist bezeichnend, was der schon zitierte Präsident des Diakonischen Werk der EKD offen antwortet, als er in einem Interview gefragt wird: „Herr Stockmeyer, Angestellte in kommunalen Krankenhäusern dürfen streiken. Pfleger und Ärzte kirchlicher Häuser dürfen dies nicht. Können sie das plausibel erklären?“ Er antwortet darauf tatsächlich direkt: „Wir erleben, dass den Protestanfragen von ver.di im September nur einige diakonische Mitarbeiter gefolgt sind. Das zeigt: Sie sehen sich bei ihren Vertretern, die ihre Interessen im Dritten Weg vertreten, gut aufgehoben“.

Kolleginnen und Kollegen,

seine „plausible Erklärung“ dafür, Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen kirchlicher Wirtschaftsunternehmen das Streikrecht zu bestreiten, lautet im Klartext: Wir machen das, weil sich noch nicht genug dagegen wehren!

Was ist das anderes als eine Aufforderung an die Beschäftigten, sich noch stärker für ihre Rechte einzusetzen?! Und nicht länger zu akzeptieren, dass die Kirchen in Deutschland den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ihrer Wirtschaftsunternehmen das Grundrecht auf Arbeitskampf streitig machen – und das jetzt auf der Synode am Wochenende auch noch zum Kirchengesetz erheben möchten – bezeichnenderweise nur für die kirchlichen Wirtschaftsunternehmen!

Die Kirchen meinen, sich dabei auf einen Kirchenartikel im Grundgesetz berufen zu können, der den Kirchen das Recht einräumt, ihre personellen Angelegenheiten selbst zu regeln.

Der entsprechende Artikel ist 1949 1:1 aus der Weimarer Reichsverfassung übernommen worden. Den Kirchen wurde damals das Recht übertragen, über die Besetzung ihrer Pfarr- und Bischofsämter selbst entscheiden zu dürfen, ohne Einmischung des Staates.

Und wir, Kolleginnen und Kollegen, wollen, dass das auch so bleibt. Hier wird kein Kampf gegen die Kirchen geführt. Freilich bewegt sich das Recht der Kirchen, ihre Personalangelegenheiten selbst zu regeln, nicht außerhalb, sondern im Rahmen der für alle geltenden Gesetze und Grundrechte, also auch des für alle geltenden Arbeitsrechts und der für alle geltenden Grundrechte – einschließlich des Rechts auf Streik. Und so wurde es in der Weimarer Zeit auch gelebt.

In der Weimarer Republik gab es gewerkschaftlich verhandelte Tarifverträge, die in der Folge von Arbeitskämpfen mit kirchlichen Arbeitgebern abgeschlossen worden sind.

Dass sich die Kirchen anmaßen, den 1:1 aus der Weimarer Verfassung übernommenen Kirchenartikel anders zu interpretieren, ist erst in den 50er Jahren aufgekommen.

Es ist umso vermessener, wenn man weiß, dass selbst ein staatlich ausgerufener Ausnahmezustand das Streikrecht nicht außer Kraft setzen kann – das Streikrecht von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern erfährt durch Art. 9 GG einen bedingungslosen Schutz!

Und, Kolleginnen und Kollegen, es ist schon aberwitzig, wenn der Vatikan Tarifverträge abschließt - was er tut - , seine Repräsentanten auf deutschem Boden den Beschäftigten ihrer Wirtschaftsunternehmen genau das aber verweigern. Das ist auch ein ethisches Problem. Auch ethisch, Kolleginnen und Kollegen, ist nämlich zu betonen und gegen jeden Angriff zu verteidigen, dass die persönlichen Grund-, Schutz- und Freiheitsrechte unverbrüchlich gelten und allgemein verbindlich sind.

Von Verfassung wegen werden sie allen Bürgerinnen und Bürgern garantiert. Keine Frage, dass sie gleichfalls im Rahmen der kirchlichen Wirtschaftsunternehmen geschützt werden müssen.

Oder wollen die Kirchenoberen das auch dann noch wirklich weiter ernsthaft in Frage stellen, wenn demnächst einzelne islamische Verbände als Träger von Sozial-, Erziehungs- und schulischen Bildungseinrichtungen diese Funktion von Arbeitgebern übernehmen?

Nein, Kolleginnen und Kollegen, Grundrechte gelten ungeteilt für alle! Alles andere ist vordemokratisch, und solche vordemokratischen Zustände gilt es zu beseitigen.

Zu meinen, man könnte Hunderttausende von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern durch Beschluss einer Synode vom Geltungsbereich eines zentralen Grund- und Menschenrechts ausnehmen, ist etwa so, als würde der ADAC beschließen, dass seine Mitglieder fortan von allen Tempolimits ausgenommen sind. An die Adresse der Synode gewandt kann man dazu nur sagen: Maßen Sie sich so etwas nicht an. Das führt in die Irre.

Kolleginnen und Kollegen, gemeinsam rufen wir den Synodalen der Evangelischen Kirchen von dieser Stelle aus deshalb zu:

- Die Entgegensetzung von Arbeitnehmergrundrechten und kirchlicher Selbstverwaltung ist falsch.

- Die Überhöhung von arbeits- und tarifrechtlichen Fragen zu Glaubensfragen ist falsch. Sie hindert daran, konstruktive Lösungen eines rechtlichen Problems zu finden.

- Lehnen Sie den Versuch ab, per Kirchengesetz Streik verbieten zu wollen. Grundrechte sind nicht teilbar. Streikrecht ist Menschenrecht!

- Wirken Sie auf die Geschäftsführungen kirchlicher Wirtschaftsunternehmen ein, damit Gewerkschaft und Wirtschaftsverbände unter Einschluss der Diakonie und Caritas einen Tarifvertrag Soziales aushandeln und diesen dann für allgemein verbindlich erklären lassen.

Das liegt im Interesse der Beschäftigten und im Interesse der Verbände. So kann der Dumpingwettbewerb auf dem Rücken der Beschäftigten beendet werden ebenso wie der Wettbewerbsdruck, der durch die nicht tarifgebundenen Privatanbieter auf die Verbände ausgeübt wird.

Wir reichen dazu die Hand. Zum Miteinander!

Bereiten wir gemeinsam dem ruinösen Wettbewerb um Lohndrückerei ein Ende. Tun wir das auf dem Boden des Respekts vor den Grundrechten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Im Wissen darum, dass das Streikrecht ein Grundrecht ist, ein unteilbares Menschenrecht - auch in kirchlichen Wirtschaftsunternehmen!!

Arbeitsrechtliche Kommissionen abschalten

Arbeitsrechtliche Kommissionen abschalten